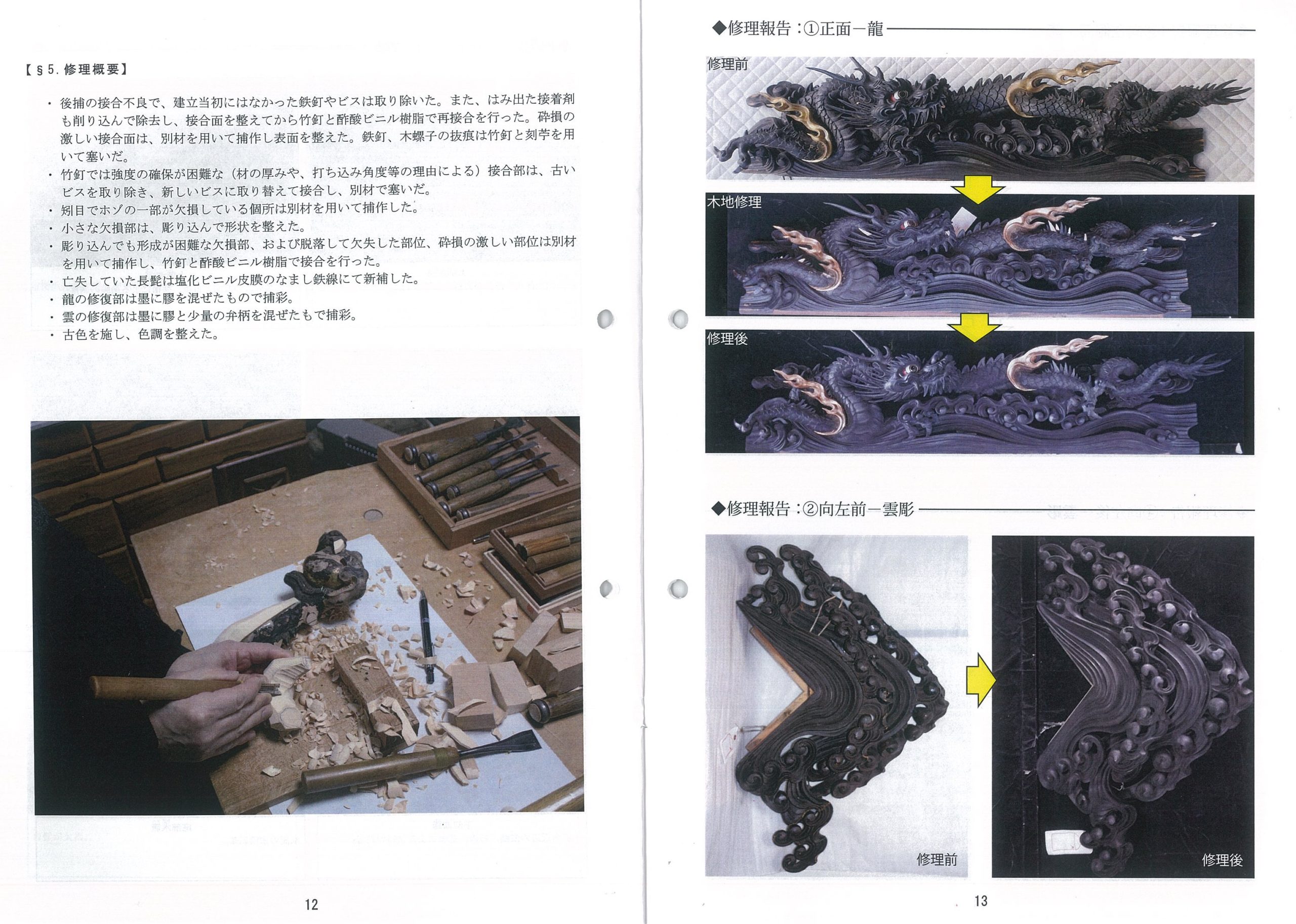

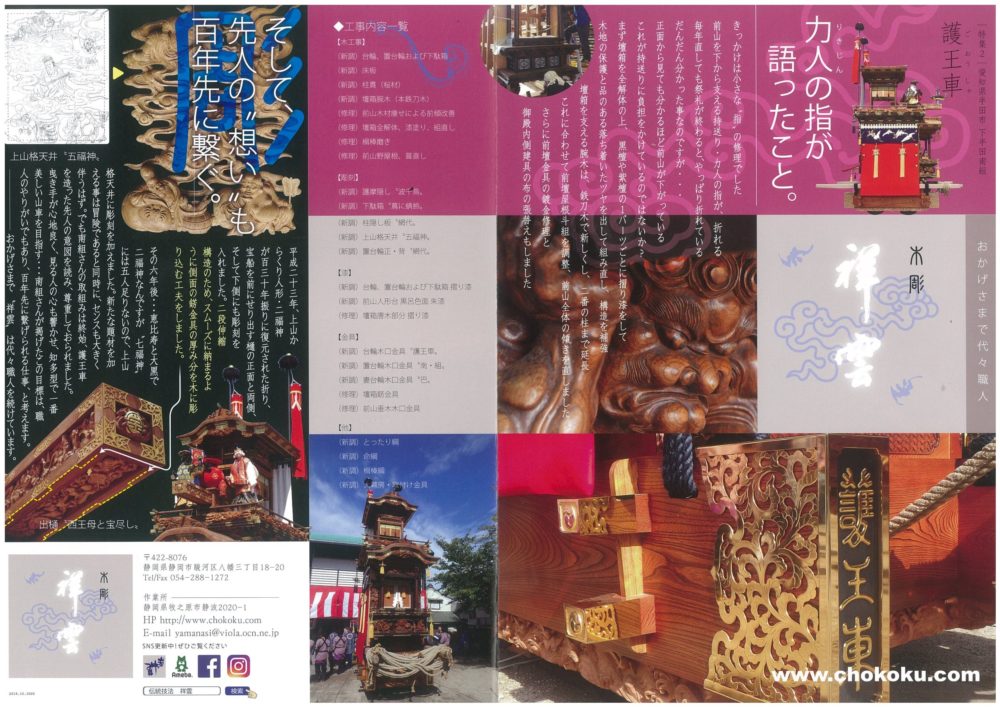

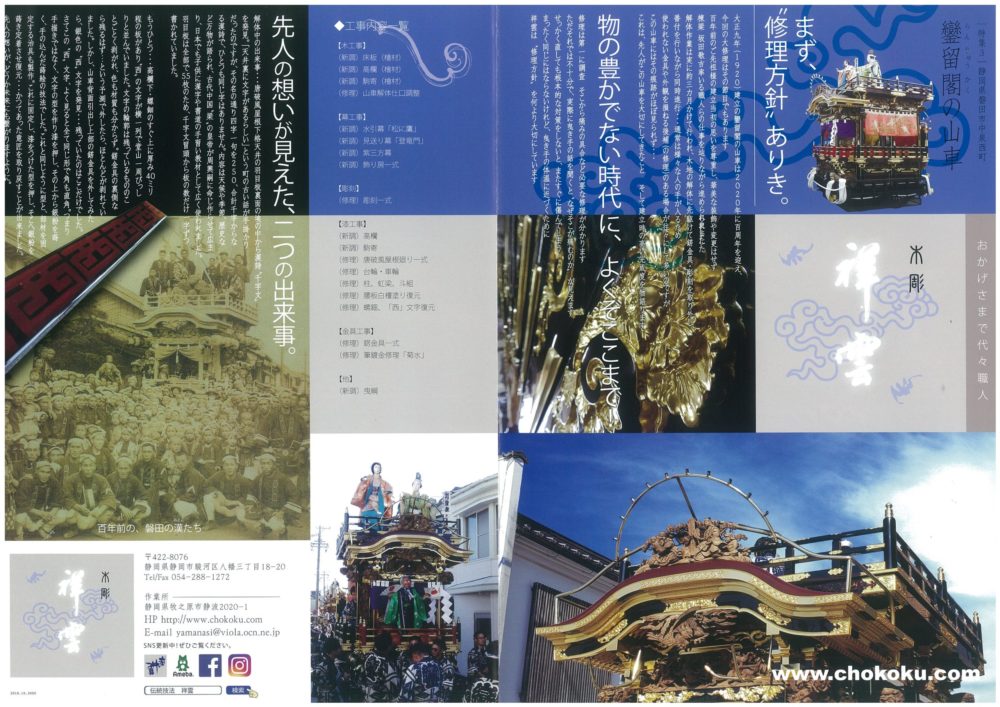

刊行物の編集・印刷を行っています。修理者が編集・製作しています。そのため詳細で分かりやすく、意図を掴んだ内容で大変喜ばれています。

報告書 製作例

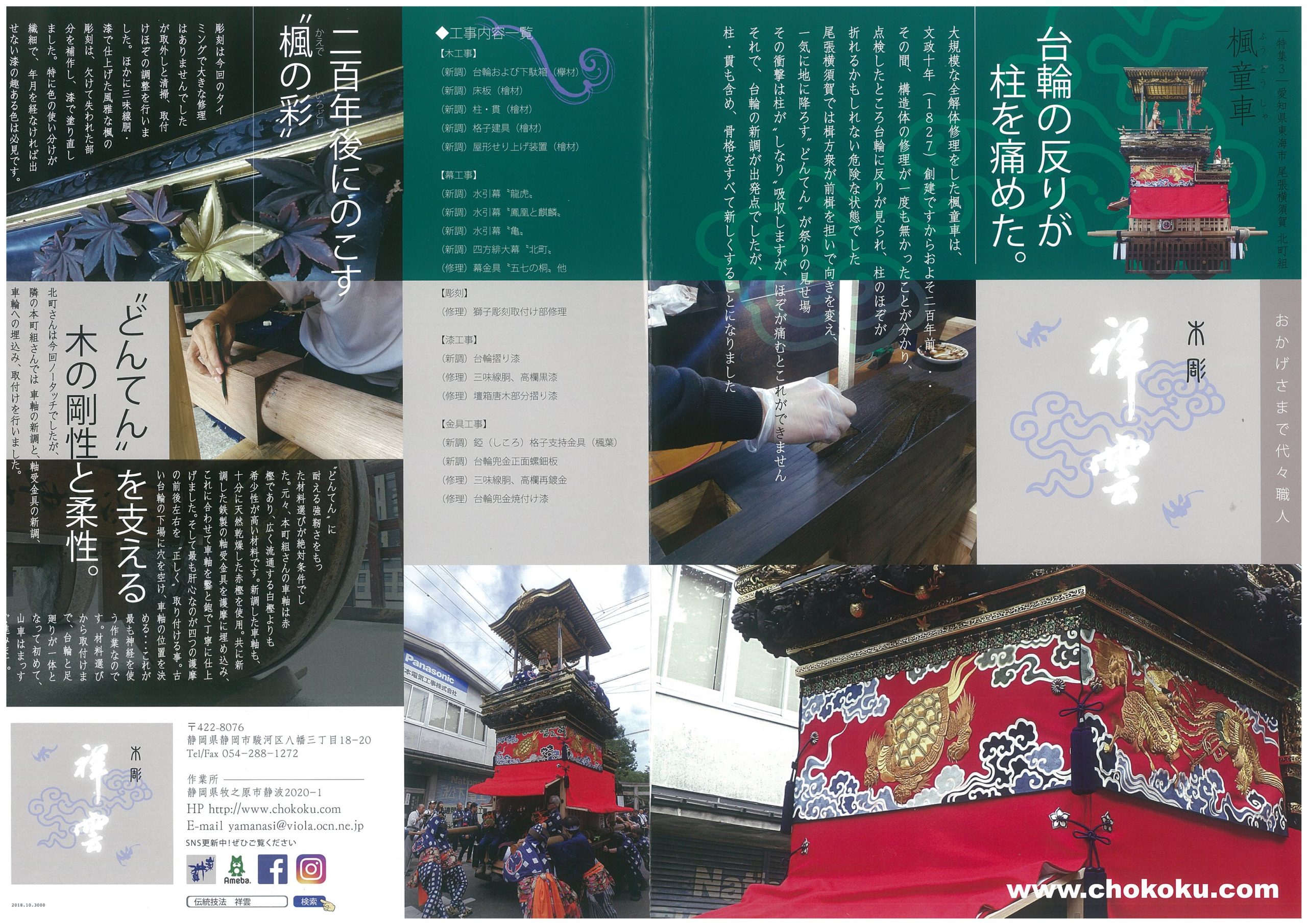

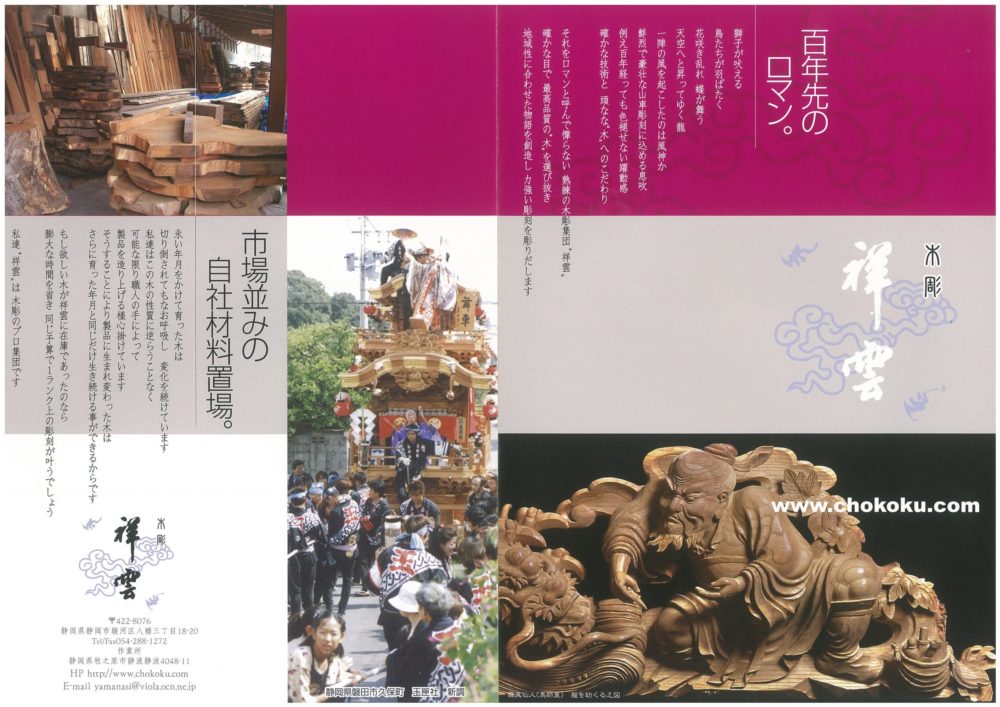

■ 山車・屋台・神輿

旭町三丁目「信綱の山車」

乙川浅井山 彫刻新調

下半田南組「護王車」

尾張横須賀北町「楓童車」

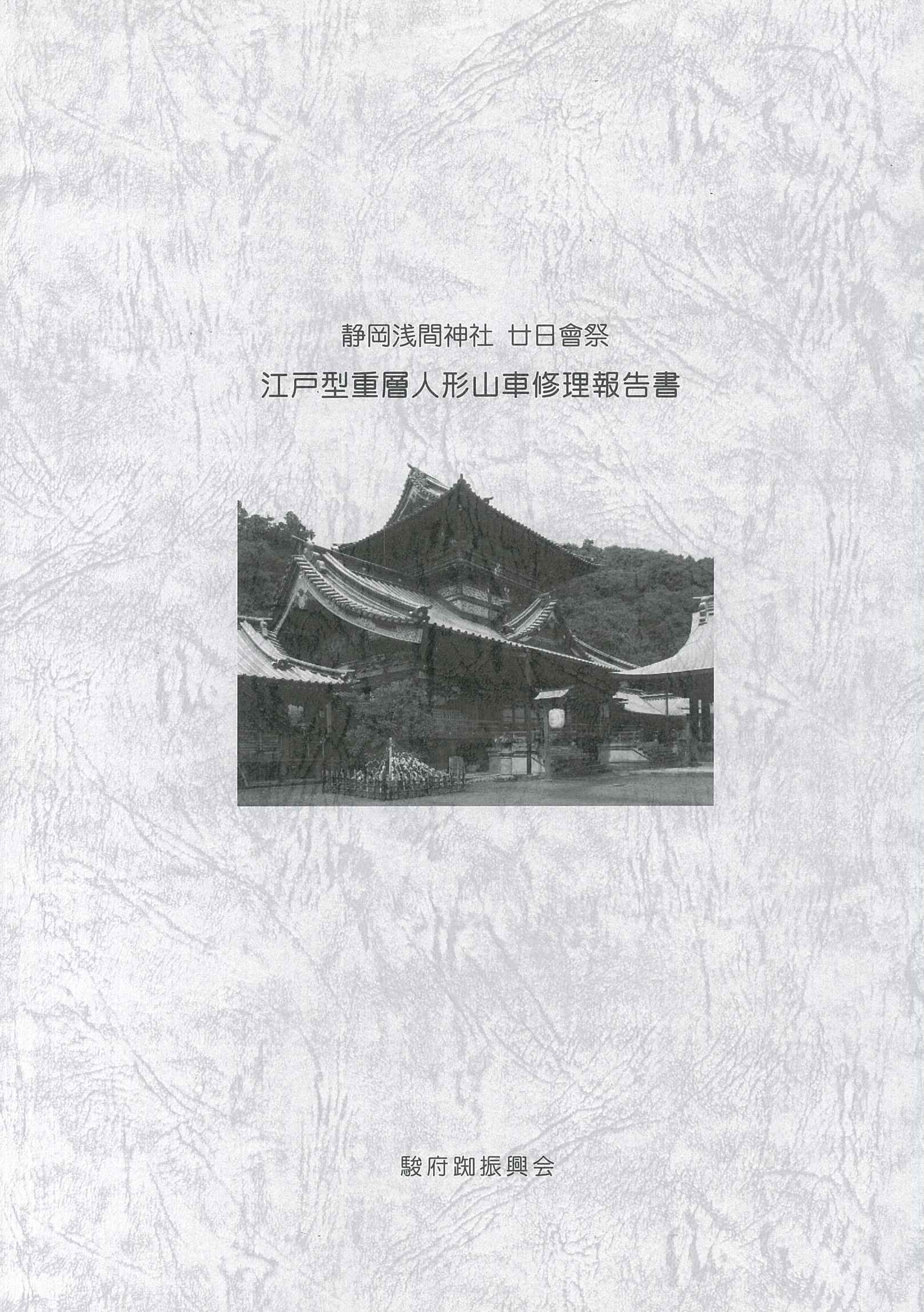

静岡浅間神社 江戸型重層人形山車

知多半島における彫刻修理総覧

平尾八幡宮 金銅装神輿

尾州住吉神社 神輿

静岡浅間神社 金銅装鳳輦

※彫刻修理などを含めて50種類ほど

■ 仏像・寺院仏具

平林寺 仏殿須弥壇 (埼玉県新座市:指定文化財)

木造達磨大師及び大権修利菩薩像 (静岡県浜松市寺院)

須弥山儀基壇 (静岡県静岡市寺院)

烏瑟沙摩明王像 (静岡県浜松市寺院)

木造宝冠阿弥陀如来座像 (山梨県甲府市寺院)

※仏像修理を中心に70種類ほど

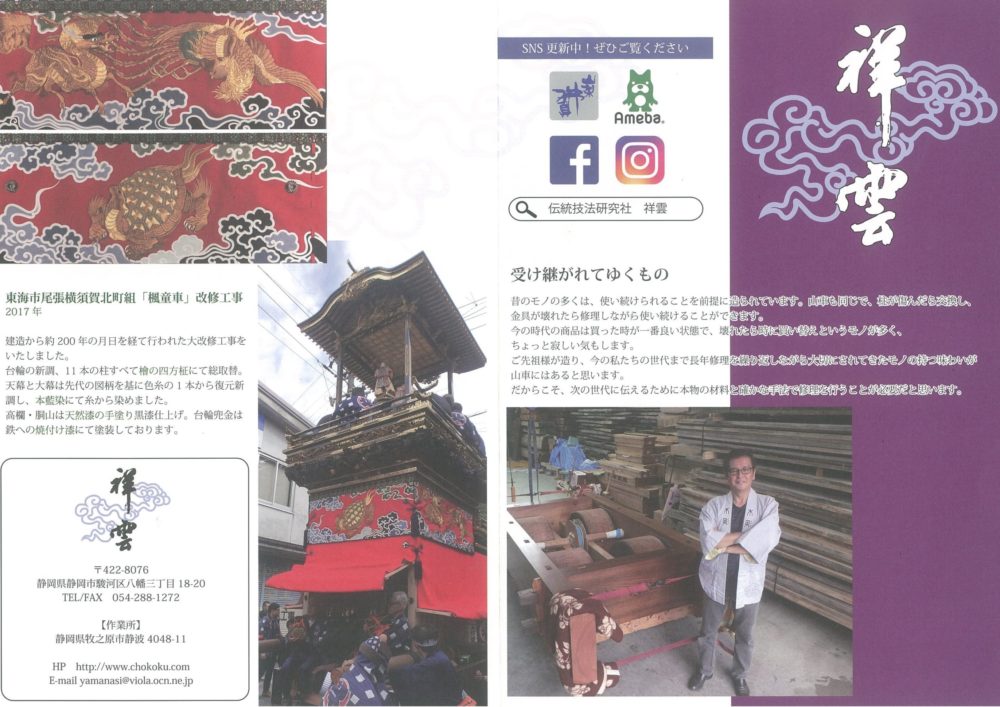

■ 報告書は思いを共有する道具として

先人から受け継いで「使わせていただいている」山車やお神輿。大切にしているからこそきちんとした状態で次の世代へ受け渡したい。記念誌や報告書は町の皆さんの中で思いを共有できる道具になります。

「きれいになったね」だけで終わらせず、どこをどう直したのか、どんな思いでこの修理方法を選び行ったのか。そういうことを紙で残すことは、広い意味で「修理」のひとつだと思いますし、次世代の修理や扱い方のお手本にもなります。

寄付をしていただいた皆さんにも分かりやすく、感謝を伝える意味でもこうした刊行物はありがたい存在になると好評をいただいています。

助成金申請書類の制作

助成金・補助金を活用して修理事業を進める際の書類等の制作を行っています。特に、損傷状況と修理方針・方法について等の記述しにくい部分の文書をお手伝いいたします。

■ 宝くじ助成金

一般財団法人自治総合センターの「コミュニティ助成事業」と呼ばれるものです。お祭りだけでなく地域活動をサポートする目的で分野が多岐にわたるため、どうしても抽選または順番待ちというのが現状です。各町内単位で申請をすることができます。市町村によっては相談窓口などがある場合があります。

■ 文化庁の助成金

令和5年には、「地域文化財総合活用推進事業」という事業名称で存在しています。

年ごとに多少内容は変わってきますが、主に「地域文化遺産の次世代への継承」と「伝統文化継承基盤の整備」が二本柱のテーマとなっています。

山車屋台の修復などは「用具の整備」という言葉で表現されます。

窓口はお住まいの各市町村となります。申請への第一歩は行政担当者との出会いということになります。市町村が取りまとめ申請し、お金が振り込まれるのも市町村です。また。「○○祭り実行委員会」などの組織作り、規約・名簿の作成など具体的な団体も必要になります。

というと難しいと思いがちですが、実際に行動を起こし助成を受けている町内も数多くあります。

このような助成金は申込期限が短いことが多いため、日ごろから見積もりを取る、写真を撮っておくなど事前の準備が9割です。

まずはご連絡ください。