世界のソニー。その創業者である盛田昭夫氏が十五代当主を務めた盛田家がある常滑市小鈴谷(こすがや)地区。ここに知多型山車「白山車」があります。建造100年を迎え行われた”ほぼ新調”大改修工事のご紹介です。

■ ”ほぼ新調”の意味するもの

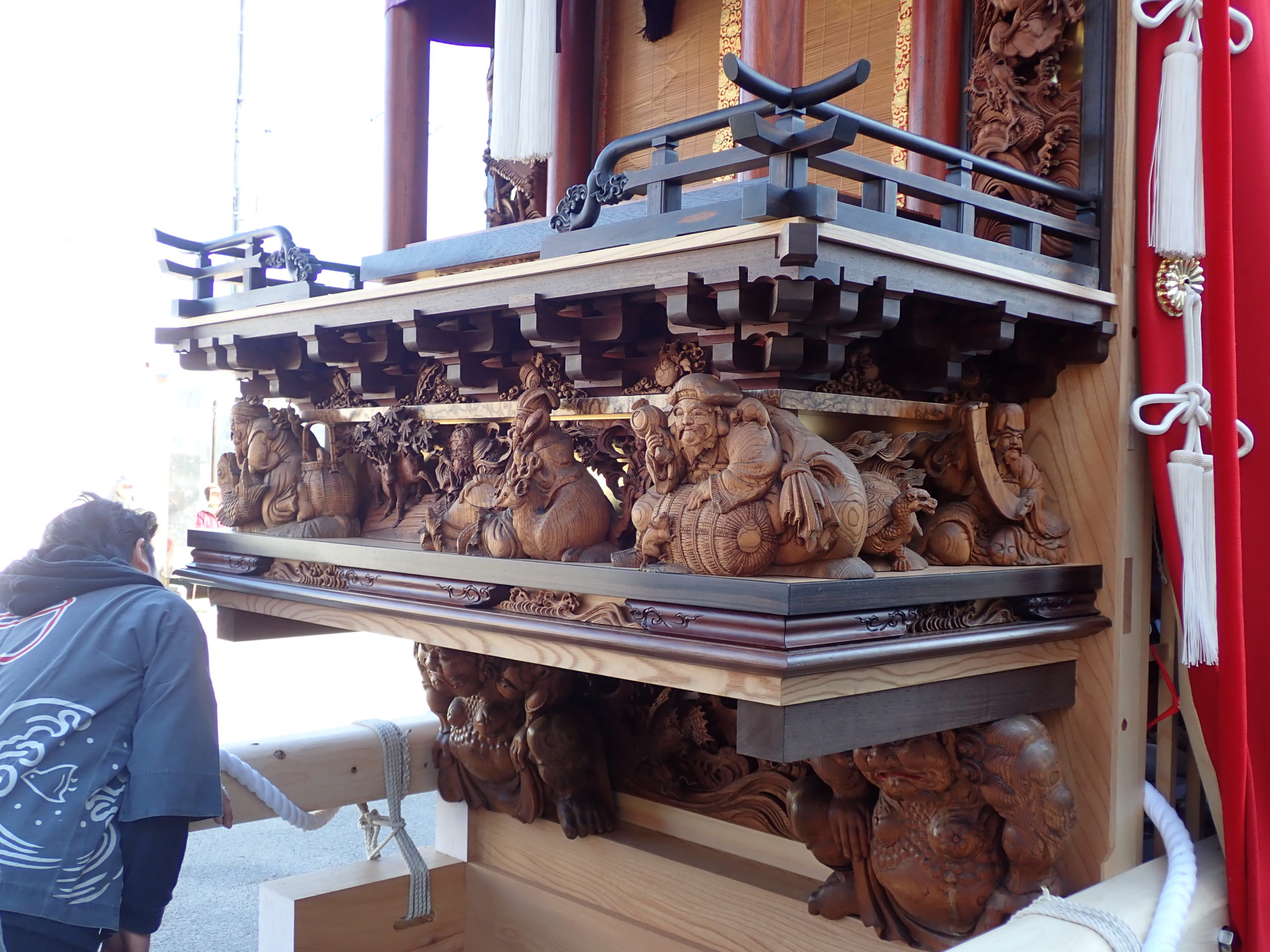

小鈴谷白山車は100年間大切に地域で守り伝えられてきましたが、全体を通じての傷みや損傷が大きく、修理工事ではありながらも胴山・前山の構造部分を”ほぼ新調”する大修理になりました。

台輪、柱、壇箱、前山総て、堂山斗組、高欄を”ほぼ新調”。写真で見えてる部分はほとんど新しくなっています。山車構造をご理解の方ならば”ほぼ新調”ご納得いただけることと存じます。

■ 知多型山車の肝「台輪」

台輪(だいわ)とは、山車の土台で、最も大きく木目の美しい材料が必要です。まさに、知多型山車の肝と言える部分です。10年以上天然乾燥(乾燥機に入れない自然な乾燥方法)の「けやき」をストックの中から選び抜き、慎重に加工します。100年単位で使うものだから材料選びの責任はとても大きなものがあります。

■ 命を預かる「柱組み」

柱組みは山車全体の構造の基礎。この仕事がいい加減だと山車を長く曳くことはできません(本当)。すべてにつながる構造体ですから、”仕口(しくち)”と呼ばれる「木と木の接合部分」の加工精度をいかに高いものにするかがいい仕事とそうでない仕事とのわかれ目です。

■ 壇箱と高欄

祥雲が一般的な宮大工さん達と違うのは、指物や建具、建築部材である斗組(ますぐみ)や虹梁(こうりょう)を得意としているところにあります。山車の構造部(おもに台輪・柱)については材料・仕口の強度に神経を払いつつ、繊細な化粧部材の絵様であったり、仕上りのきれいさの為の数ミリ単位での調整も得意な分野です。

■ 唐木を使う、凄さ

知多型の山車は朱塗りの代わりに紫檀を、黒塗りの代わりに黒檀を使用しています。代わりにというと何か安っぽいように思えますが、今となっては手に入れるのはとても難しい、塗り物よりも価値のあるものになりました。 この圧倒的な唐木の使い方が、玄人だけでなく初めて山車を見る人をも惹きつける知多型山車の魅力のひとつです。

■玉杢の、唐破風

前山の「破風板(はふいた)」は壇箱と並ぶ山車の顔と言っても差し支えありません。だからこそ多くのお車で破風板へのこだわりと見栄えを争う部材でもあります。玉杢(たまもく)というのは名の通り玉のような杢目が出ていることを言い、その稀少性と杢目の面白さから貴重な銘木とされています。

板全体に均等な玉杢が出ているなかなかお目にかかれない材。これを漆で仕上げたものです。見上げたとき目に飛び込んでくる唐破風を、ぜひ実際に見て頂きたいです。

お問い合わせ

山車・屋台・神輿の無料点検、修理、メンテナンスなど行っています。山車の健康診断(無料点検)・修理計画の作成や助成金申請のお手伝いもしていますので、お気軽にご相談ください。

工事内容一覧

【木工事】

(新調)台輪一式

(新調)前山一式(壇箱から屋形)

(新調)堂山一式

(新調)壇箱

(新調)楫棒

(新調)せり上げ機構一式

(新調)柱隠し板

(新調)建具一式

【彫刻】

(修理)山車彫刻全部(初代彫常作)

【漆工事】

(新調)唐破風板

(新調)壇箱